Dios no escatimó en belleza con mi madre. Era tan hermosa como Nefertiti, puede que incluso más. Sus destinos fueron también algo similares: no tuvieron suerte ni la una ni la otra. Pero mi madre era consciente de ello y encajaba cada golpe con humildad judía. Nuestro exilio pendía de un hilo y, sin embargo, una vez más, la lucecilla mística de mi madre fue eclipsada por el brillo vulgar de la estrella roja, en cuyo corazón anidaban la hoz y el martillo. El oficial del NKVD responsable de las deportaciones se quedó un instante pasmado de la impresión de ver a mi madre. Seguramente no había visto nunca a una mujer tan bella. Su belleza lo conmovió hasta el punto de hacerlo humano. Señalando a mi madre, le dijo a su ayudante:

—Sería una pena desperdiciar una belleza como esta. Podríamos tacharla de la lista.

—El enemigo nunca es bello —replicó su subordinado, un miembro del comité local; seguramente pensaba que le estaban poniendo a prueba y que, en el caso de que mostrar su acuerdo, lo denunciarían y lo enviarían al lugar al que él, en ese momento, estaba enviando a otros—. Además, la belleza es necesaria en cualquier parte, incluso allá donde vaga el oso blanco. Nosotros también somos necesarios en todas partes.

Así fue como partimos. Nos metieron en un vagón de ganado lóbrego y frío y nos rodearon de alambre de espino hasta que llegamos a los bosques de las martas cibelinas. Porque ahí también necesitaban una belleza como la que irradiaba mi madre. La belleza es indispensable allá donde el hombre se vuelve un animal, o donde intentan convertirlo en un diablo.

Mi madre no tenía suerte, pero tenía éxito. Tenía éxito pero era vulnerable al mal. Anteponía la bondad del corazón a cualquier otra cosa. Detectaba instintivamente a las malas personas y las evitaba como podía. Pero en aquellos tiempos el poder pertenecía al mal absoluto. El mal prosperaba como jamás había florecido el bien en este mundo. El imperio estalinista organizaba con diabólico encarnizamiento los célebres años cuarenta.

El espíritu malvado de aquellos años perseguía a mi madre. Porque, ¿qué hombre se muestra indiferente a una mujer bella? Ninguno. A la vista de una aparición semejante, todos se crecen y reviven. Y no solo en sentido figurado. Es fácil imaginar lo fornidos que estaban los hombres allá donde nos habían deportado. Esos eran los hombres que devoraban a mi madre con los ojos y utilizaban todos los trucos del diablo para que cediera. Sin embargo, ni las amenazas ni las súplicas servían de nada: mi madre, simplemente, no tenía miedo. «Las cosas van mal, pero estamos vivos, si van a peor, también viviremos», acostumbraba a decir. Ofendía a los descarados pretendientes, y los insultaba diciéndoles que sólo entregaría su corazón a un hombre de verdad, y que los hombres de verdad, o bien estaban en el frente, o bien en un campo. «Además —añadía—, ¿me quieres? ¡Pues cásate conmigo!» Pero la mayoría de esos pretendientes ya habían caído en las redes del matrimonio. Sus mujeres eran trabajadoras del mismo departamento que ellos y semejante sacrilegio no pasaría inadvertido. Además, ¿quién de la calaña de esos tipos consideraría contraer matrimonio con la mujer de un Pilsudski de pacotilla? ¡Pero si era carne de Kolymá!

Sin embargo, esos mandamases rojos no perdían la esperanza. Y si este o aquel se sentían heridos, se sentaban y escribían una denuncia por cuyo contenido te podían caer 15 años. Las denuncias, sin embargo, no tenían valor oficial porque el funcionario que las recibía sabía de qué iba el asunto y tiraba los desesperados escritos a la papelera. «Ellos», como los llamaba tita Frosia (es decir, gente de Stalin) no conocían el sentimiento de la amistad y no se fiaban de nadie; sospechaban incluso de sus propias mujeres, y ellas, por su parte, de sus maridos. En algún lugar, en el fondo de sus corazones, seguían siendo personas y se podían permitir cierta amabilidad, aunque estuviera subyugada por el egoísmo. Bella, porque así llamaban a mi madre, era de ellos, era una pequeña belleza que daba color a su existencia. Era su arcoíris, su pequeña arca de la alianza con la humanidad. Así que, ¿cómo iban a permitir que expulsaran a Bella de la aldea?

El amor arrastra a la gente a cometer buenas y malas acciones. Las buenas personas llevan a cabo acciones asombrosas, mientras que las malas actúan simplemente con maldad. Es difícil llamar amor al sentimiento con que los granujas estalinistas obsequiaban a mi madre, aunque no tengo derecho a afirmar que aquella pasión no brotara de sus corazones. Los que amaban a Bella escribían denuncias contra ella, y otros, que también se regalaban los ojos contemplándola, las mandaban a la papelera. Después confesaban sus nobles actos. Mi madre no sabía quién escribía las denuncias ni tampoco quién las destruía. A fin de cuentas, todos participaban de lo uno y de lo otro. Y se cerraba el círculo.

—Pueden ustedes volver a las andadas —dijo un día mi madre en presencia de Kosykh, el inquisidor de nuestra aldea—. Ya me han escupido todos. Todos y cada uno de ustedes ha saldado ya a mis expensas su deuda con la patria. La han devuelto con creces, y no me ha faltado nada. Si supieras —pasó a tutearlo— lo harta que estoy de vosotros. ¡Hasta la coronilla! —y se llevó la mano a la frente—. Enviadme a Kolymá. Puede que allí descubra el sabor de la libertad. Porque esto es peor que la tierra de Gógol.

—Pero, Katia —dijo Koshyk, sonrojándose— no hables así, por favor, yo te adoro. Yo me muero por ti. Soñaba con ser actor, todavía sueño con ello… Pero no ha podido ser. Fue Tania la que me puso a cambiar pañales y me alistó en el ejército; ella me metió en toda esta mierda.

Sus ojos ardían. Se erguía ante nosotros como un remordimiento. Se parecía un poco a Savonarola y a un circasiano. Sin duda, la naturaleza le había dotado de cierto talento y él sabía que se estaba echando a perder. Mi madre adivinó todo eso. Una leve sonrisa de compasión llenó de vida sus labios. Acercó una mano a Koshyk y le palmeó la mejilla.

—Ay, Boria, Boria, ¿cómo puedes estar tan perdido? Puede que estés todavía a tiempo de encarrilarte. Huye de aquí antes de que te embrutezcas del todo. Aquí no vas a encontrarte ni a mí tampoco. Y yo tampoco te encontraré. Entiende bien mis palabras.

—¡Katia, me voy a volver loco! —susurró agarrando la mano de mi madre.

—Es posible que eso te salve. Vuélvete loco, pero no pierdas la razón. Anda, vete ya.

Agachó la cabeza y se alejó mordiéndose los labios. Andaba despacio, o más concretamente, se arrastraba más lento que un día sin pan. No con los andares de Hamlet ni los de don Quijote. Más bien con la frialdad del demonio, que sabe que no le queda mucho tiempo y comprende que ya lo han dado por perdido.

Tras esa charla, la impertinencia de los pretendientes pareció disminuir un poco. Puede que fuese obra de Kosykh o puede que no; en cualquier caso, mi madre hablaba cada vez menos de la falta de escrúpulos de este o aquel tonto uniformado. Fue un alivio. Los rasgos de mi madre perdieron dureza y se volvieron cada vez más líricos. También me sonreía más a menudo.

Llegó la primavera, que al cabo de un mes se había convertido en verano. Toda criatura viviente se nutría de la tierra y bebía del sol. Todo florecía y crecía ante nuestros ojos. También las personas florecían y se embellecían y se encariñaban unas con otras como si hubiera acabado la guerra, como si ya no quedara ningún campo.

Las transformaciones de la naturaleza también arrastraron en espiral a mi madre. La primavera le abrió el corazón y Bella se enamoró. El afortunado era Sashka Koltsov, un aviador que acababa de recibir la licencia por invalidez. Derribaron su avión y estuvo a punto de perder la vida. El aterrizaje lo había dejado maltrecho, pero no se quemó e incluso logró abandonar la cabina a rastras. En el hospital le amputaron la pierna derecha por encima de la rodilla y tres dedos de la mano izquierda.

Seguramente, Bella conoció a Sashka en el baile de bienvenida, que se celebraba siempre en honor de los que volvían del frente. Él empezó a aparecer por nuestra casa y Bella por la suya. La madre de Sashka estaba de enhorabuena: ¡Una dama polaca había elegido a su hijo! Yo también tenía un motivo para regocijarme ya que Sashka era aviador. Escuchaba arrobado sus relatos de vuelos rasantes, de descensos en barrena, sus descripciones de los aviones alemanes, soviéticos, ingleses y americanos, sus virtudes y sus defectos. Dos semanas después sabía quiénes fueron los hermanos Wright y Czeslaw Tanski, la forma que tiene un SKZ y un Junkers o en qué se diferencia un Yak—9 de un Spitfire.

Los chicos me envidiaban. El Com de nuestra pandilla dijo, así como de pasada, que la felicidad había que compartirla, que era primavera y todos querían un trozo de cielo. Comprendí la alusión y le pedí a Sashka que se pasara por el prado y les hiciera una visita a mis amigos. Estuvo de acuerdo.

Bella vino con él. Nos estaban esperando cuando salimos de la escuela. Me sentía turbado y feliz al mismo tiempo. Estaban sentados juntos, absortos el uno en el otro, como si fueran las dos primeras personas que recibieran la vida y el paraíso. Todo era un infierno a su alrededor: el infierno de la guerra y el infierno del campo, el gehena1 del hambre y las denuncias. Ellos mientras tanto estaban en el paraíso, en una arcadia humana y por lo tanto frágil, pero indiscutible, en la que se podía llegar a lo más profundo del corazón y entrever el sentido de la vida.

Sashka encandiló a los chicos igual que antes lo había hecho conmigo. Bella tampoco se hizo de rogar hipnotizando a todos y a cada uno. Mi madre iba vestida a la europea con su trajecito azul turquesa de verano, y sus cabellos de color azabache le caían sobre los hombros como si fueran olas de un mar encantado. Bella y Sashka formaban parte del mundo con el que todos soñábamos. Tras el encuentro nos sentíamos mayores y más seguros de nosotros mismos y tan inteligentes como Mendeléyev. Incluso Kim, el coreano introvertido, se dio un puñetazo en la rodilla con todas sus fuerzas y masculló de pronto: «Voy a ser un monje budista. Yo rezaré cuando vosotros estéis en el aire». Sin embargo, nadie prestó atención a las palabras de Kim. La emoción nos embargaba pues Sashka había prometido venir a vernos una vez a la semana hasta que acabara el verano.

Sin embargo, no hubo ningún otro encuentro. Es frágil la vida del hombre: hoy está y mañana ha desaparecido. Una mala persona atentó contra la vida de Sashka. El ferviente admirador de Bella fue asesinado no muy lejos de su propia casa. Bastó con una serie de fuertes golpes en la nuca.

La noticia de su muerte abatió a Bella. Mi madre se desmayó y tardó un buen rato en volver en sí. Cuando recuperó la consciencia se echó a llorar. Sus lágrimas brotaban sin cesar. Alguien le acercó samogon: «Bebe, le susurraron. Te sentirás mejor» Apartó el vaso y exclamó:

—¡Es culpa mía! ¡Han asesinado al águila por mi culpa! Si no lo hubiera amado estaría vivo, disfrutaría con el sol y el final de la guerra. He despreciado a las víboras y esas mismas víboras lo han devorado. Pero los dinosaurios tuvieron su final, así que a ellos también les llegará su hora. Aunque no es ningún consuelo… ¡A cuántas personas más devorarán estos caníbales!

A continuación, como si estuviera viendo el futuro, alcanzó rápidamente el vaso de samogon que acababa de rechazar y lo vació. En ese preciso momento entró Kosykh en el cuarto de las enfermeras. De inmediato, salió todo el mundo de la sala de urgencias. Yo fui el único que no se movió.

—No he sido yo, Katia —susurró con los labios secos—. Créeme, no he sido yo.

—Te creo —repuso Bella —. Todavía arde en ti la llama de un don Quijote. Pero ten cuidado porque, si no dejas ese uniforme, se apagará pronto. Y ahora vete, que no me inspiras ningún rencor.

Temía por mi madre, así que no la dejé ni al sol ni a sombra. Fuimos a casa de los Koltsov. Sashka descansaba ya en el ataúd. Tenía cubierto el rostro con una tela blanca para que la gente no se asustara. Mi madre la levantó, se mordió los labios y la sangre brotó por las comisuras. Se limpió los labios, cantó en polaco «Descanse en paz» y luego, en una lengua extranjera, una canción desconocida que se clavaba en el corazón. Seguramente se la enseñó su abuela, una judía de Kurdistán. Cuando cesó el lamento fuimos a la segunda isba a ver a la madre de Sashka. Bella se arrojó a su pecho.

—Disculpa —rompió en sollozos de nuevo—. Y perdóname.

—No llores, no te hundas —repuso Kolstova con tristeza, pero sin lágrimas; las mujeres rusas lloraban poco, se habían quedado sin lágrimas por las desgracias que se cernían sobre ellas; las rusas aprendieron a llorar con el alma—. Eso déjamelo a mí. Torturaron a mi marido hasta la muerte y también han asesinado a mi hijo. No es culpa tuya. Conocías su forma de pensar tan bien como yo. De todas formas habría acabado en el campo.

—¡Pero era un inválido de guerra!

—Mi marido también. Y además fue general de brigada. ¿Y a ti por qué te deportaron a Siberia?

—Por Pilsudski.

—Eso es solo el pretexto. En este país todo depende del capricho de un hombre enfermo. Del capricho de los psicópatas. Soy médica y sé lo que me digo. Yo ya no tengo miedo. Ahora no tengo a nadie en este mundo excepto a ti. Te estoy agradecida porque le hiciste feliz, le enseñaste cómo debe vivir un hombre y lo levantaste del suelo. ¿Sabes lo que significa ser aviador e inválido a los 27 años?

Yo quería mucho a Sashka, pero no fui al cementerio. Temía desfallecer, como me había ocurrido más de una vez en los entierros, en el momento que cubriesen de tierra la tumba. Así que deambulé por el prado hasta dar con los chicos. Como siempre, jugaban al palant. Nos sentamos. Se acercó también Kim retorciéndose mucho los dedos. Era el signo de que quería decir algo.

—¡Qué pena! —dije.

—Pues Buda predicó lo mismo que Cristo —dijo Kim—. Y mandó que viviéramos de la misma manera.

Seguía pensando en la muerte de Sashka, así que le pregunté cómo murió Buda.

—Envenenado. Me parece que murió a los 80 años.

—A Cristo lo crucificaron. Por nosotros. Siendo sabio, joven y bello. Amó y fue amado, predicó el amor y, a pesar de eso (o precisamente por ello), lo asesinaron. Como a Sashka. ¿Acaso el amor es pecado? —escuché asombrado mi susurro en mis propios oídos.

Entonces algo estalló en mi interior. Me abracé a la tierra y liberé con el llanto toda mi amargura. Cuando me faltaron las lágrimas y mis ojos se quedaron secos como la arena del desierto, se abrió mi corazón. Y empecé a llorar de nuevo, pero para mis adentros, derramando lágrimas que solo podía ver quien nos ha creado.

NOTAS

- Infierno o purgatorio judío. ↩︎

de Las nieves azules.

Malpaso ediciones. Barcelona. 2015

Traducción del polaco de Amelia Serraller

Para leer este fragmento de Piotr Bednarski en PDF,

haga click en el siguiente enlace:

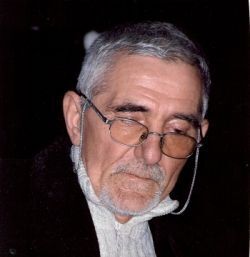

Piotr Bednarski [Horeszkowce, 1934] poeta y escritor polaco que fue deportado a Siberia por el Ejército Rojo cuando apenas tenía cinco años. Tras la muerte de Stalin regresó a Polonia y fue objeto de censura. Su novela autobiográfica Las nieves azules (1996) ha sido aclamada y mundialmente celebrada. Ha publicado además doce libros de poesía, cinco de relatos y cinco novelas. Entre sus títulos galardonados figuran: Gotas de sal (Premio CRZZ Lirer, 1977), La semilla del diablo (Premio Konrad, 1978), El mar a la llamada (Premio Marcin Borzymoski), Lancelot (Premio Fondo Literario, 1986), Parsifal (Premio Pobrzeże Mensual y Koszaliński Voivode, 1989). Su obra ha sido siempre ignorada por los poderosos de este mundo.

Amelia Serraller Calvo [Madrid] es escritora, docente y traductora de polaco, inglés y ruso. Ha escrito el libro de relatos Réquiem y marmitako (2021), el poemario Blanco roto (2024) y el ensayo Cenizas y fuego: crónicas de Ryszard Kapuściński (2018). Entre sus autores traducidos figuran los rusos Isaak Bábel, Aleksandr Pushkin y Nikolái Chernyshevski, así como los polacos Anna Augustyniak, Józef Wittlin, Piotr Bednarski, Marcin Kurek y Jan Polkowski.